Archive for the ‘ブログ(業務にお役立てください。)’ Category

パワハラの判断基準(簡易版)

問題を起こした従業員(部下)を注意したところ、「パワハラです。」と言われてしまった、という相談を受けることがあります。

今回は、どのような場合にパワハラ(パワーハラスメント)となり得るか、簡単な判断基準を説明します。

【関連記事】

セクハラ・パワハラ問題への対処法

パワハラを理由とする懲戒処分の注意点

懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について

業務上の必要性の有無

まず、その注意指導に業務上の必要性があるか否かが問題となります。

例えば、勤務態度が不良である、仕事でミスをした場合など。

このような場合、同様の行為に及ばないよう、会社(上司)は従業員を注意指導する必要があります。このような注意指導は、「業務上の必要性」があるため、注意指導したからといって、ただちにパワハラに該当するわけではありません。

注意指導の態様

注意指導に「業務上の必要性」がある場合、その態様(言い方・頻度など)が問題となります。

例えば、小さなミスについて過剰に叱責する、問題を起こした従業員の人格を否定するような言動に及ぶことは、正当な注意指導の範ちゅうを超え、パワハラに該当する可能性があります。もっとも、例えば工場での仕事の場合、小さなミスが重大な事故につながる恐れがあり、小さなミスに対して強く叱責したからといって、全てがパワハラに該当するわけではないと考えます(私見)。

なお、「強い叱責」と「感情的になって強く怒鳴りつけること」は違いますので、ご注意ください。

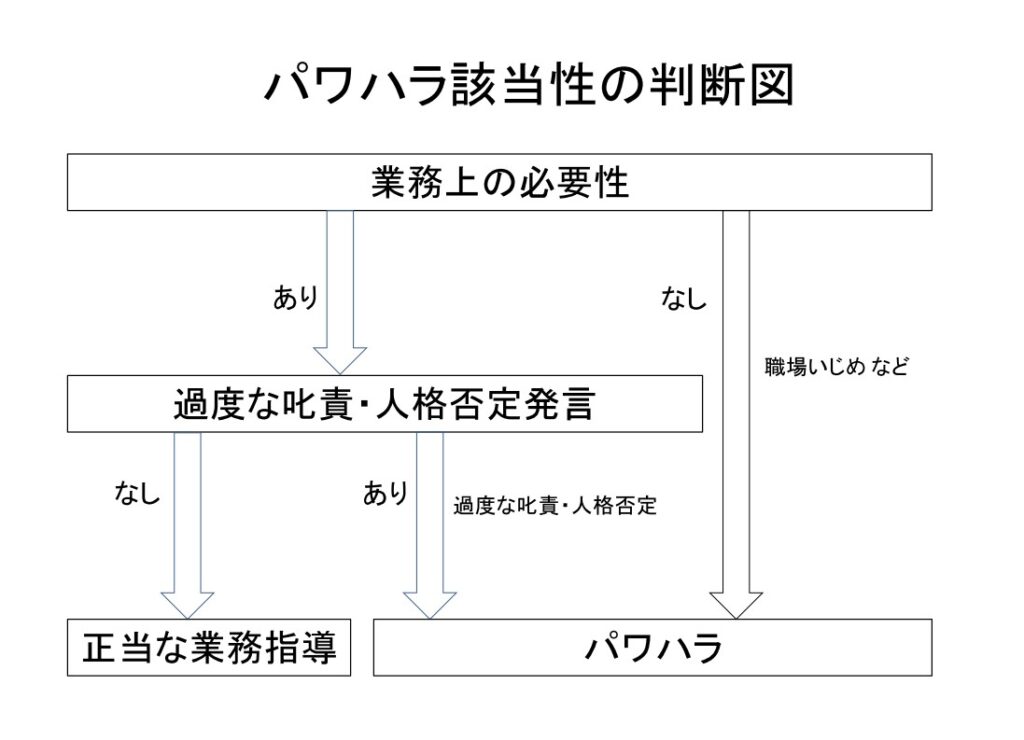

パワハラ該当性の判断図(簡易版)

以下は、パワハラに該当するか否かを簡単にまとめたチャート図(簡易版)です。従業員を注意指導するとき、従業員(部下)からパワハラの申告受けたときのご参考となればと思います。

パワハラに該当するといっても、

① 不適切レベル

② 違法(民事)レベル

③ 違法(刑事)レベル

など、いろいろなレベルがあります。

いずれに該当するかは、個別具体的な判断を要します。注意指導についてパワハラであるとの申告を受けた場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

パワハラ予防に必要な視点

注意指導の目的は、従業員に対し、今度、同じミスを繰り返させない点にあります。従業員を頭ごなしに叱りつけることは、反省を促すどころか、かえって反発を招く危険があります。

従業員も、失敗したくて仕事をしているわけではありません。真面目に働いていても、ミス(間違い)が生じることはあります。ミスの原因を確認・聴取することなく、結果だけを見て、従業員を強く責めることは、パワハラトラブルの原因となり得るところです。

無用なトラブルを回避するためには、従業員が問題を起こした原因を確認すること、注意指導する際には理由(特に、このままの状態で放置すると、どのような問題が生じるか)も告げることも必要でしょう。

【関連記事】

セクハラ・パワハラへの対処法

パワハラを理由とする懲戒処分の注意点

懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

団体交渉は、録音した方がよいでしょうか?

Q.はじめて団体交渉に参加することになりました。後日、「言った・言わない」の水掛け論を避けるため、団体交渉のやりとりは録音した方がよいでしょうか?

A.団体交渉のやりとりは、労働組合側は録音するのが通常です。会社側も録音しておくとよいでしょう。

団体交渉は、団交事項について労使双方がお互いの意見を述べるため、途中で議論が脱線したり、解雇の有効性について協議している途中で在職中の残業代請求に議論が移ってしまう等、議論が錯綜することも多くあります。

このためメモだけでは団体交渉の経過・内容を正しく記録できない可能性があるため、団体交渉の内容を録音しておくことは有用です。また、多くの団体交渉では、労働組合は団体交渉の内容を録音しています。

後日、「言った・言わない」の紛争を回避するためにも、会社側も団体交渉を録音し、証拠保全しておくことは必要な措置といえます。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

団体交渉には、社長が出席しないといけないのでしょうか?

Q.団体交渉の席上、組合側から社長を参加させろと強く要求されています。社長は団体交渉に参加しないといけないのでしょうか?

A.必ずしも社長が参加する必要はありません。

必ずしも社長が団体交渉に参加する必要はありません。もっとも、組合側から不誠実団交(誠実交渉義務違反:不当労働行為)と言われないようにするために、団体交渉に臨む際、会社側担当者は、あらかじめ決裁権限の枠をもらっておく必要はあります。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

組合が指定した団体交渉の場所に応じないといけないか?

Q.団体交渉申入書には、団体交渉の場所として、当社の会議室が指定されていました。このような場所の指定に応じないといけないのでしょうか?

A.開催場所の指定に応じる必要はありません。

団体交渉申入書には、通常、団体交渉の開催場所が記載されています(例えば、「会社事務所」など)。しかし、これは、労働組合(労働者)側の要望を記載したものに過ぎません(ちなみに、「団体交渉は、会社の事務所で行わなければならない。」という法律上の規定があるわけではありません。)。

「団体交渉でやってはいけないこと」とは、団体交渉を拒否することですが、組合が求める場所での団体交渉を拒絶したとしても、合理的根拠のある対案を示していれば、団体交渉を拒否したことにはなりません。

会社において、団体交渉申入書に記載された場所での実施に支障があると判断した場合には、別の場所を提案しても問題ありません(実務では、労使双方にとって交通アクセスのよい貸会議室を利用するケースもあります。)。

労働組合が会社事務所での団体交渉の実施を要求するのに対し、会社側が会社事務所での団体交渉の実施を拒否したとします。その場合、組合側からは、「会社事務所で団体交渉を実施するのが労働者にとっても便利であり、これを拒否することは不誠実であり、違法である。」等と言われるかもしれません。

しかし、これに対しては、「会社事務所以外の場所(貸し会議室など)を指定した上で、終業後の移動時間を考えて、団体交渉の開始時刻を遅めに設定する」など、労働者側に配慮した対案を示すことが有用です。

このような対応であれば、団体交渉を不当に拒絶しているとはいえず、違法と評価されるものではないと考えられます。そして、組合としても、団体交渉によって会社と協議することが目的なので、一定の配慮がなされた対案が示されれば、団体交渉申入書に記載した開催場所に固執する可能性は低いと予想できます。

ただし、労働者の就業場所から余りに離れた場所を指定すると、「事実上、団体交渉を拒否している。」と言われてしまします。そして、この場所以外では団体交渉に応じないとすることは、違法(団体交渉拒否)と判断される可能性があります。このような対応は、「団体交渉でやってはいけないこと」です。ご注意ください。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

組合が指定した団体交渉の日時に応じないといけないか?

Q.団体交渉申入書が届き、驚いて読んでみると、団体交渉の日時が1週間後と指定されていました。しかし、これでは当社の準備が到底間に合いません。労働組合が指定した日時に団体交渉に応じないといけないのでしょうか?

A.必ずしも労働組合が指定した日時に応じる必要はありません。

団体交渉申入書には、労働組合(労働者)側の言い分が記載されており、その内容を確認する必要があります。また、会社側の言い分を整理・検討するための準備も必要です。会社として、誠実に団体交渉に応じるためには、このような準備が不可欠です。

そして、そのような準備に必要な期間であれば、労働組合が開催日の延期に応じる可能性も高いと考えます(あまりに長い準備期間を主張すると、「不当な先延ばし」と言われるため、ご注意ください。)。

なお、団体交渉の準備には時間がかかるため、団体交渉申入書が届いたら、速やかに弁護士に相談する等の対応が必要です。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

Q&A 従業員が退職しているにもかかわらず、団体交渉に応じないといけないでしょうか?

Q.退職したはずの従業員が加入したとのことで、合同労組から団体交渉申入書が送られてきました。その従業員は,すでに当社を退職しているので、団体交渉に応じる必要はないのではないでしょうか?

A.団体交渉として、解雇・退職の無効を争う場合、あるいは、在職時における未払賃金(残業代)の請求等に関する場合には、団体交渉に応じる必要があります。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

Q&A 団体交渉の代わりに、書類のやりとりで済ませられないでしょうか?

Q.会ったことのない人たちと直接会って交渉するのではなく、書類のやりとりだけで済ませたいと思います。書類のやりとりも「交渉」なので、団体交渉に応じていることになりませんか?

A.組合側が対面による交渉を要求している場合には、これに応じる必要があります。これを拒絶することは、「団体交渉拒否」に該当すると考えられます。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

Q&A 団体交渉ではなく、従業員との直接交渉で解決できないでしょうか?

Q.聞いたことのない労働組合と団体交渉するよりも、従業員個人と話し合って解決した方がよいのではないでしょうか?

A.団体交渉の申入れがあるにもかかわらず、従業員個人と直接話し合おうとすることは、不当労働行為である「団体交渉拒否」や「支配介入」に該当します。このため会社は、労働組合と団体交渉する必要があります。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

Q&A 団体交渉申入書が届きましたが、応じないといけないでしょうか?

Q.従業員が労働組合(合同労組)に加入したとのことで、その組合から団体交渉申入書が送られてきました。当社に労働組合はなく、団体交渉を申し込まれた労働組合のことは全く知りません。このような労働組合からの団体交渉に応じないといけないのでしょうか?

A.合同労組であっても、労働組合法上の「労働組合」に該当する以上、団体交渉に応じる必要があります(これを拒絶すると、「団体交渉拒否」として不当労働行為となります。)。

従業員が合同労組に加入すると、その組合から会社に対し、「組合加入通知書」と「団体交渉申入書」が送付されます(組合員が会社に書面を持ってくる場合もあります。また、これらが1通の書面で届くこともあります。)。

会社は、全く知らない労働組合(合同労組)から、このような書面が届くことで、まずは驚いてしまいます。しかも、団体交渉申入書には、①労使トラブルに関する先方(従業員側)の事実認識・見解、②組合(従業員)側の要求が記載されていますが、①の記載は会社の認識とは異なる場合が多く、②の要求も一方的な内容が多いといえます。

会社としては、全く知らない労働組合から、突然、このような一方的な書面を送りつけられたことで、そもそも団体交渉に応じる必要があるのか?と疑問に思うかもしれません。しかし、合同労組が労働組合法上の「労働組合」に該当する以上、団体交渉に応じる必要があります(これを拒絶すると、「団体交渉拒否」として不当労働行為となります。)。

そこで、合同労組から団体交渉申入書が届いた場合には、団体交渉を拒絶するのではなく、先方が主張する事実経過・見解に対する会社側の事実認識・見解を整理し、組合の要求に対する会社側の回答(応じるか応じないか、対案を出すか出さないか。)を準備する等、団体交渉に向けた準備を進める必要があります。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

労働組合(合同労組)から団体交渉の申入れがあった場合

問題行動を繰り返す社員(A社員)に注意指導を繰り返していたところ、ある日、Bユニオン(合同労組)から、A社員がユニオンに加入したこと、上司CがA社員にパワハラを繰り返しているため、これを是正するために団体交渉を要求してきた・・・。

このような場合、会社としては、どのように対応すればよいでしょうか。

合同労組とは

合同労組とは、労働組合の一種です。具体的には、一定地域の労働者が、所属する会社に関係なく加入することができる労働組合です。「所属する会社に関係なく」加入できるため、労使問題を抱える労働者が駆け込み加入し、それをきっかけに合同労組が会社に対し、団体交渉を要求することになります。

労働組合は、憲法28条や労働組合法に基づく組織であり、その結成や活動について、法的保護が与えられています。そして、合同労組も労働組合の一種であるため、これらの法的保護が及ぶことになります。

したがって、「知らない組合だから団体交渉など応じる必要がない。無視する。」という対応は間違いということになります。

憲法28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働組合法1条1項

この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

労働組合の結成や活動については、法律(労働組合法)上、法的保護が与えられています。このため使用者(会社)は、労働組合の結成や活動を制約する行為が禁止されています(団体交渉の拒否など。これら禁止されている行為を「不当労働行為」といいます。労働組合法7条)。

① 不利益取扱い

② 団体交渉の拒否

③ 支配介入

団体交渉の拒否

労働組合法(7条2号)は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」と規定しています。このため、「正当な理由」があれば団体交渉を拒否できることになりますが、実際のケースでは、「正当な理由」が認められる場合は非常に少ないといえます。したがって、団体交渉の申入れがあれば、これに応じ、交渉の席に着くのが通常です。

先ほどの、「知らない組合だから団体交渉など応じる必要がない。無視する。」という対応は、「団体交渉の拒否」に該当することになります。

団体交渉の拒否には2種類あります。「団体交渉を拒否すること」(団交拒否)と「誠実な交渉を行わないこと」(不誠実団交)です。

団交拒否

「団交拒否」とは、文字通り、団体交渉を拒否することです。

例えば、従業員ではない労働者(退職した従業員など)が加入した合同労組からの団体交渉の申入れに応じなければならないかが問題となる場合があります。

これについては、労働組合が団体交渉を要求する事項(「団交事項」といいます)に記載された内容に応じて団体交渉に応じなければならないか否かが決まります。すなわち、退職従業員からの団交申入れであっても、解雇無効等が団交事項の場合には、その団交事項との関係では「使用者」といえるため、団体交渉に応じる必要があります。

不誠実団交

「不誠実団交」とは、団体交渉には応じるものの、「話を聞くだけ」、「言い分を述べるだけで根拠資料を示さない場合」などを言います。形式的には団体交渉に応じているものの、実質的な話し合いに応じようとしない姿勢に終始することです。

それでは、組合側の要求に応じないことは、「不誠実団交」となるでしょうか?

労働組合法は、「団体交渉することを正当な理由なく拒むこと」を禁止するのみで、「組合の要求に応じなければならない」と規定しているわけではありません。

したがって、組合の要求を検討した結果、要求に応じることができない、あるいは、一部しか要求に応じられないとしても、だからといって、それが不誠実団交となるわけではありません。この場合は、会社側の言い分(提案)を理解してもらうよう、説明を尽くしていくことになります。

【こちらもご覧ください】

労働組合から団体交渉を申し込まれたら?

Q&A 団体交渉申入書が届きましたが、応じないといけないでしょうか?

Q&A 団体交渉ではなく、従業員との直接交渉で解決できないでしょうか?

Q&A 団体交渉の代わりに、書類のやりとりで済ませられないでしょうか?

Q&A 従業員が退職しているにもかかわらず、団体交渉に応じないといけないでしょうか?

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。

問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。

当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。

私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。

相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。

労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。