問題を起こした従業員(部下)を注意したところ、「パワハラです。」と言われてしまった、という相談を受けることがあります。

今回は、どのような場合にパワハラ(パワーハラスメント)となり得るか、簡単な判断基準を説明します。

【関連記事】

セクハラ・パワハラ問題への対処法

パワハラを理由とする懲戒処分の注意点

懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について

このページの目次

業務上の必要性の有無

まず、その注意指導に業務上の必要性があるか否かが問題となります。

例えば、勤務態度が不良である、仕事でミスをした場合など。

このような場合、同様の行為に及ばないよう、会社(上司)は従業員を注意指導する必要があります。このような注意指導は、「業務上の必要性」があるため、注意指導したからといって、ただちにパワハラに該当するわけではありません。

注意指導の態様

注意指導に「業務上の必要性」がある場合、その態様(言い方・頻度など)が問題となります。

例えば、小さなミスについて過剰に叱責する、問題を起こした従業員の人格を否定するような言動に及ぶことは、正当な注意指導の範ちゅうを超え、パワハラに該当する可能性があります。もっとも、例えば工場での仕事の場合、小さなミスが重大な事故につながる恐れがあり、小さなミスに対して強く叱責したからといって、全てがパワハラに該当するわけではないと考えます(私見)。

なお、「強い叱責」と「感情的になって強く怒鳴りつけること」は違いますので、ご注意ください。

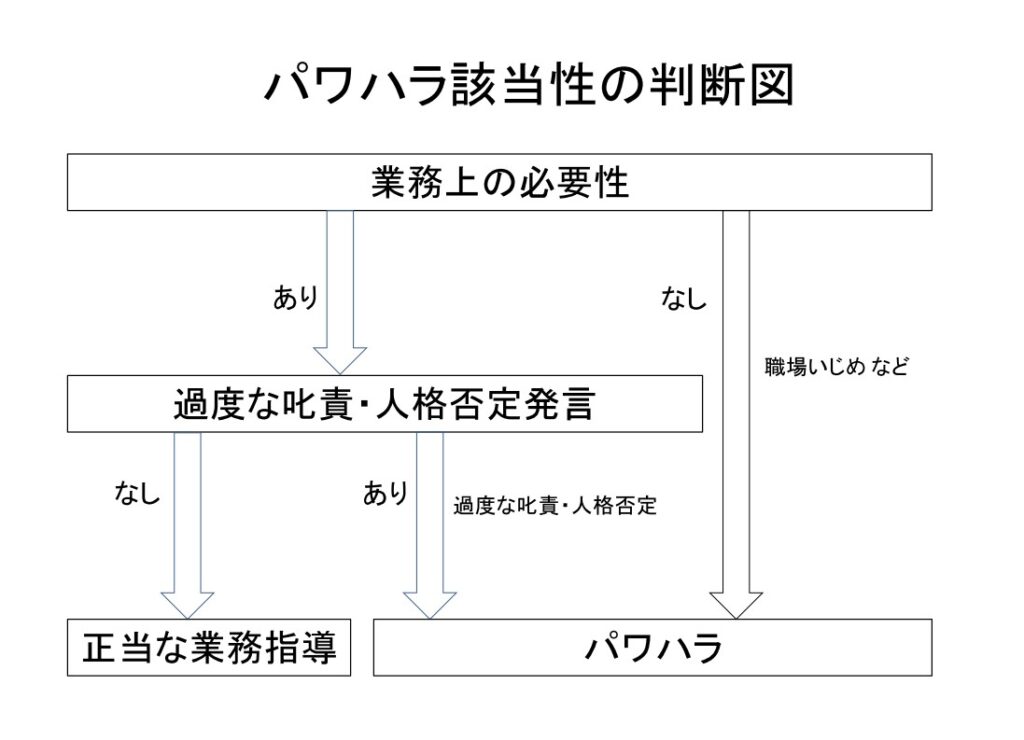

パワハラ該当性の判断図(簡易版)

以下は、パワハラに該当するか否かを簡単にまとめたチャート図(簡易版)です。従業員を注意指導するとき、従業員(部下)からパワハラの申告受けたときのご参考となればと思います。

パワハラに該当するといっても、

① 不適切レベル

② 違法(民事)レベル

③ 違法(刑事)レベル

など、いろいろなレベルがあります。

いずれに該当するかは、個別具体的な判断を要します。注意指導についてパワハラであるとの申告を受けた場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

パワハラ予防に必要な視点

注意指導の目的は、従業員に対し、今度、同じミスを繰り返させない点にあります。従業員を頭ごなしに叱りつけることは、反省を促すどころか、かえって反発を招く危険があります。

従業員も、失敗したくて仕事をしているわけではありません。真面目に働いていても、ミス(間違い)が生じることはあります。ミスの原因を確認・聴取することなく、結果だけを見て、従業員を強く責めることは、パワハラトラブルの原因となり得るところです。

無用なトラブルを回避するためには、従業員が問題を起こした原因を確認すること、注意指導する際には理由(特に、このままの状態で放置すると、どのような問題が生じるか)も告げることも必要でしょう。